「国産クラウドだから」だけじゃない、さくらのクラウドを選ぶ理由とは? 安価で明快な料金、自社開発のクラウド基盤とデータ主権、そして将来性も[PR]

変化を続けるクラウド市場において、技術の進化と社会情勢の変化を背景に、新たな選択肢として注目度が高まっているのがいわゆる「国産クラウド」です。

日本国内でその代表とされるのが、国内のクラウド事業者として唯一、条件付きながらもガバメントクラウドの認定を受けた「さくらのクラウド」でしょう。

国産クラウドは、クラウドの運用やデータの保存などが国内法の下にあることで、データ主権が確保されることが注目されがちです。

さくらインターネット執行役員 横田真俊氏

さくらインターネット執行役員 横田真俊氏しかし、さくらインターネット執行役員 横田真俊氏は、さくらのクラウドではそれだけでないと話します。

例えば安価で事実上定額のサーバ料金や無料のデータ転送料、為替の影響を受けない料金体系、データセンターからクラウド基盤ソフトウェアまで自社で開発、運用し、ガバメントクラウドの(条件付き)認証を受ける開発能力と高いセキュリティなど、ハイパースケーラーと比較しても多くのメリットがあるとしました。

「国産クラウドだから」だけではない、さくらのクラウドの特徴や優れた点とはどのようなものか、その概要を紹介していきましょう。

2011年に登場した、さくらのクラウド

さくらのクラウドは2011年にIaaS型クラウドとして登場し、機能の充実が続けられてきました。現時点で、コンピュート、ストレージ、ネットワーク、管理と監視、セキュリティなど、一般に求められる多くのクラウドサービスを網羅しています。

その上で現在、ガバメントクラウドの技術要件を満たすためのサーバレスやコンテナ関連技術、アプリケーション連携機能、データ分析機能、API関連機能などを始めとするアプリケーションプラットフォームやマネージドサービスなどの開発を進め、今後順次リリースされていく予定です。これについては後述します。

現在の主な提供サービスを箇条書きにしました。

仮想サーバー: 1コア1GBメモリから最大128コア480GBメモリまで

OS: Windows、Linux

ストレージ: SSDおよびHDDのブロックストレージ、NFS、オブジェクトストレージ、アーカイブ、 バックアップなど

ネットワーク: ルータ、スイッチ、DNS、ロードバランサ、VPCルータ、ウェブアクセラレータ、プライベートリンク、AWS接続オプションなど

データベース: MySQL互換のMariaDBまたはPostgreSQL

その他、管理や監視、WAFや改ざん検知などをはじめとするさまざまなサービスが提供されています。

横田氏は「私たちが物理サーバを基盤にサービスを作ってきたこともあり、オンプレミスの経験がある人たちにとって分かりやすいクラウドを作ってきた」として、さくらのクラウドはクラウド経験者だけでなく、オンプレミスからクラウドへの移行を検討しているIT技術者にも扱いやすいと話します。

石狩リージョンと東京リージョンにそれぞれ2つのゾーン

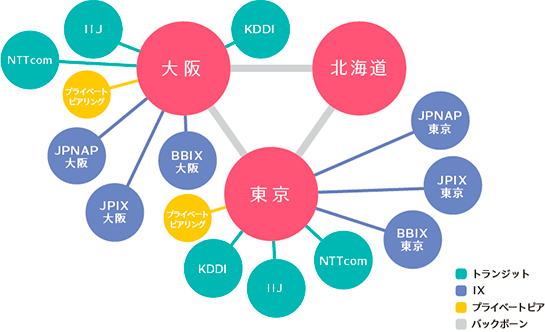

さくらのクラウドには北海道にある「石狩リージョン」と東京にある「東京リージョン」の2つのリージョンがあり、それぞれのリージョンは「第1ゾーン」「第2ゾーン」の2つのゾーンから構成されています。

これらを組み合わせることで、利用者は適切な冗長性を備えたシステム構築が可能です。

精度の高い見積もりが容易な料金体系、長期割引も

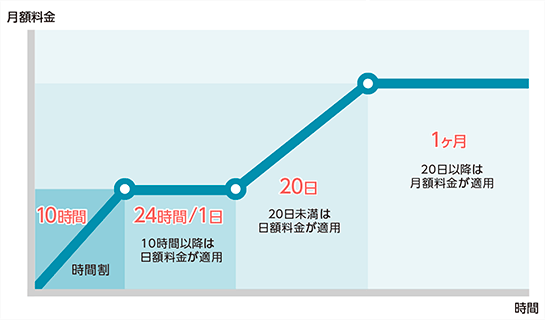

安価で明快な料金は、さくらのクラウドの大きな特徴の1つです。

例えば、サーバ料金は基本的には1時間7円の従量課金制ですが、1日分の料金、1カ月分の料金は従量課金での計算よりも安い定額料金が設定されているため、日次、月次での料金はお得かつ見積もりも簡単。

さくらのクラウドにおけるサーバ料金の例

さくらのクラウドにおけるサーバ料金の例さらに、多くのクラウドにおいて利用料金の予測が難しいとされているデータ転送料金が、さくらのクラウドでは無料です。

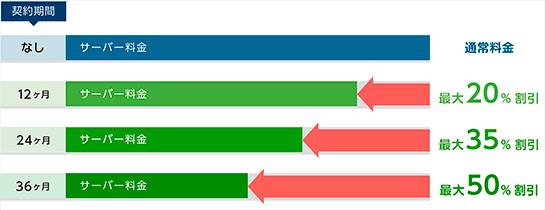

長期の契約で自動的にクラウドリソースを割安で提供する「割引パスポート」も提供しています。

当然ながら料金はすべて日本円で設定されており、為替変動の影響を受けません。

こうした安価かつ精度の高い見積もりが容易で、為替などの影響を受けない料金の安定性は、予算の事前確保が求められる企業の情報システムや、顧客への見積もり提出が必須のシステムインテグレーターなどにとって非常に提案と利用がしやすいクラウドといえるでしょう。

自社開発のデータセンターやクラウド基盤

さくらのクラウドの基盤となるデータセンターやサーバの仮想化や仮想ネットワークなどの多くの機能を、提供元であるさくらインターネットが自社開発していることも、さくらのクラウドの大きな特徴です。

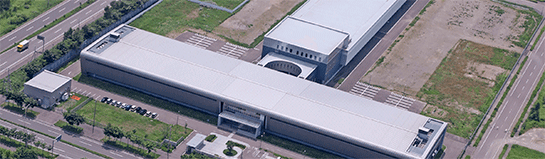

さくらのクラウドを構成する石狩データセンター

さくらのクラウドを構成する石狩データセンター「仮想サーバはKVM、仮想ネットワークはOpen vSwitchなどオープンソースをベースにして自社開発しています」と話すのは、同社クラウド事業本部 クラウドサービス部 部長の重藤正憲氏です。

さくらインターネット クラウド事業本部 クラウドサービス部 部長の重藤正憲氏

さくらインターネット クラウド事業本部 クラウドサービス部 部長の重藤正憲氏自社開発によるクラウド基盤ソフトウェアを用いることにより、機能やサービスを自社でコントロールできるだけでなく、価格決定権も自社で持てると重藤氏。

これは先日、VMwareのクラウド基盤ソフトウェアのライセンス価格が大幅に値上げされたことで、国内の少なくないクラウド事業者が影響を受けたことを念頭にした発言でしょう。

もう1つ、クラウドの基盤として重要なネットワークについても、さくらインターネットはデータセンター専業事業者として最大規模となる対外接続総計1.96Tbpsを含む大容量のバックボーンネットを自社で運用しています。

こうしたハードウェア、ソフトウェア、ネットワークというクラウド基盤を自社でまかなえることが、競争力のある明快な料金設定を支えているだけでなく、セキュリティ面や安定性、そしてサポートにおいても高いレベルのサービスを実現する重要な要素となっています。

2026年にはフルスタックのクラウドへと進化

さくらのクラウドは2023年、政府全体で共通利用するクラウド基盤であるガバメントクラウドに条件付きで認定されました。

すでに認定クラウドとなっているのはAmazon Web Services(AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructreの4つであり、現時点で国産で認定されたのはさくらのクラウドだけです。

さくらのクラウドに与えられた条件とは、2025年度末までにガバメントクラウドの全ての技術要件を満たす、というもの。

この技術要件はデジタル庁が作成しているもので、17項目、約300件あり、コンピュートやストレージといった基本機能からサーバレス、API、データ分析、コードリリース、データポータビリティ、暗号鍵管理など、大手クラウドが備えているさまざまな機能が含まれています。

「ある意味、AWSのようなものを作っていると言っても過言ではないと思います」と横田氏が語るとおり、同社は現在KubernetesやKnative、Terraform/OpenTofu、Apache Iceberg、Trinoなどさまざまなオープンソースを用いつつ、技術要件として示された大手クラウド並みのサービスの実装を急いでいます。

現時点で、さくらのクラウドはIaaS型のクラウドですが、2026年には大手クラウド並みのサービスを揃えたフルスタックのクラウドになる計画です(同社はそのために積極的な採用を行っていることも明らかにしています)。

そして、さくらのクラウドは現在オンプレミス環境や他社のクラウドサービスを利用中の法人に対し、利用料を最大10万円割り引くキャンペーンを先着100社に対して3月31日まで実施中です。

この機会にぜひ、さくらのクラウドの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

(本記事はさくらインターネット提供のタイアップ記事です)

あわせて読みたい

Dockerfileの最適化やエラーの原因などの質問に答える「Docker AI Agent」ベータ公開、Docker Desktopで利用可能に

≪前の記事

GitHub Copilot ChatがXcodeで利用可能に「GitHub Copilot for Xcode Chat」、マイクロソフトがパブリックプレビュー公開