AWS、開発スキルがなくても生成AIへのプロンプトで業務アプリが作れる「AWS App Studio」プレビュー公開

Amazon Web Services(AWS)は、生成AIに自然言語で作りたい業務アプリを説明すると、自動的に業務アプリの開発が行われる新サービス「AWS App Studio」をプレビュー公開しました。

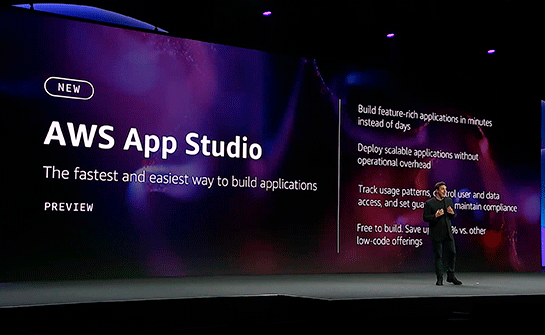

7月11日に開催されたAWS Summit New York City 2024でAWS App Studioが発表された

7月11日に開催されたAWS Summit New York City 2024でAWS App Studioが発表されたAWS App Studioはソフトウェア開発のスキルがなくとも、業務アプリケーションを数分で開発できるとしています。

生成AIにアプリを説明、要件や機能が自動生成

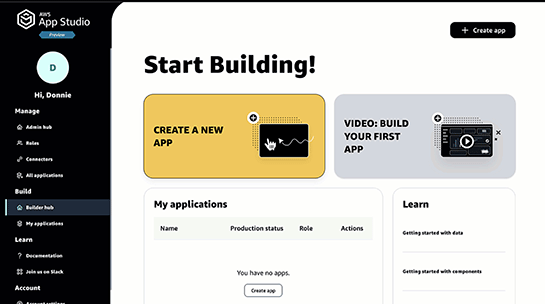

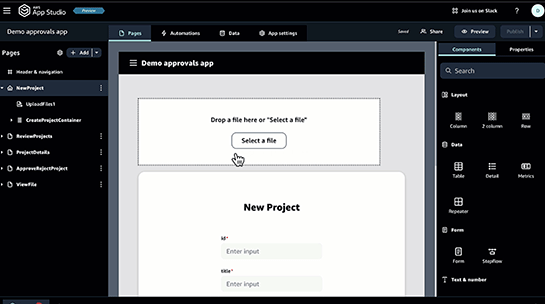

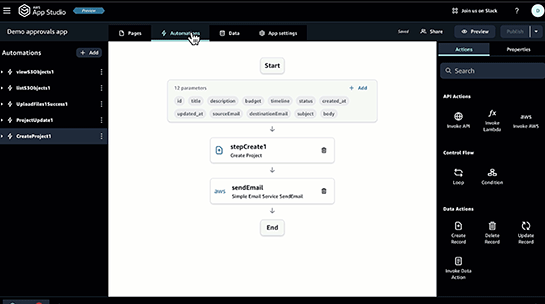

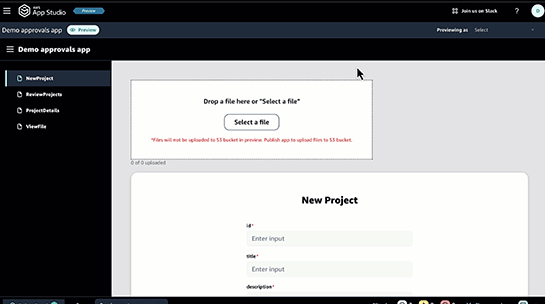

下記がAWSが公開しているデモ動画の画面キャプチャです。

トップページ。真ん中の黄色い枠に囲まれた「CREATE NEW APP」をクリックすると、新規アプリケーションの開発が始まります。

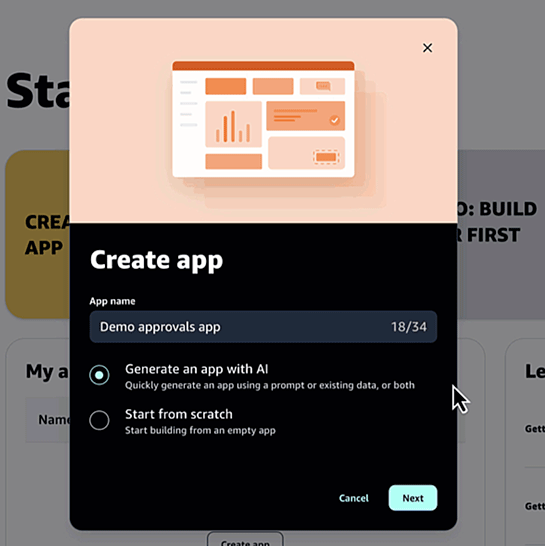

アプリケーションの名前を設定し、生成AIによる開発を選択。

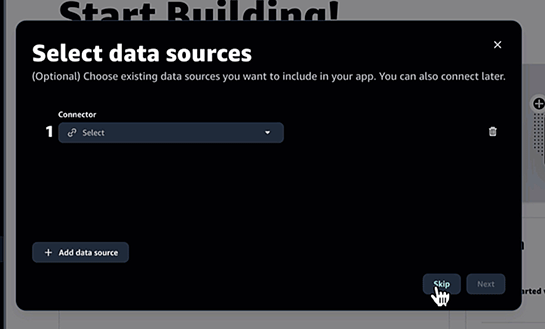

データソースを設定。データソースとしてAmazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon S3、Salesforce、OpenAPIなどに接続可能なコネクタが用意されています。

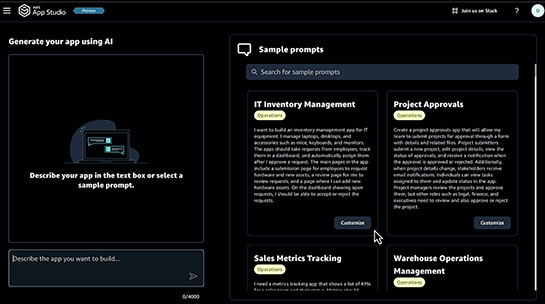

すると、生成AIとの対話画面となります。左側が、作りたい業務アプリケーションの内容をプロンプトとして入力する画面で、右側はサンプルプロンプトが数種類並んでいます。

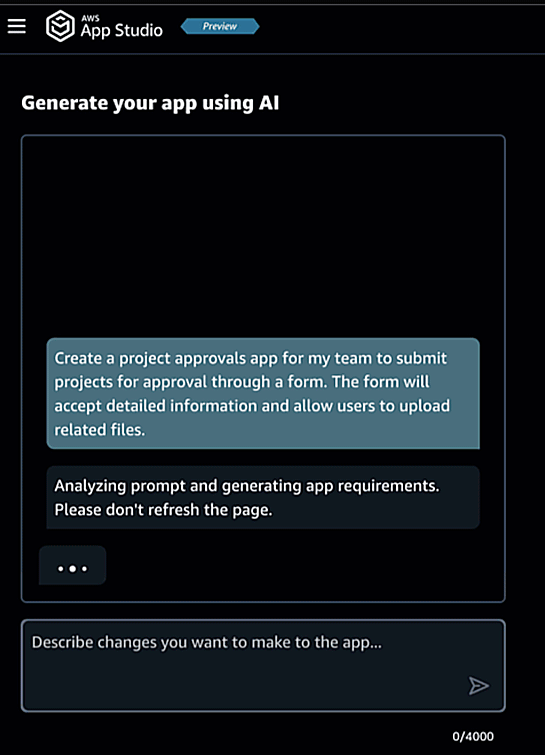

左側のペインに、作りたい業務アプリケーションの内容を説明するプロンプトを入力します。

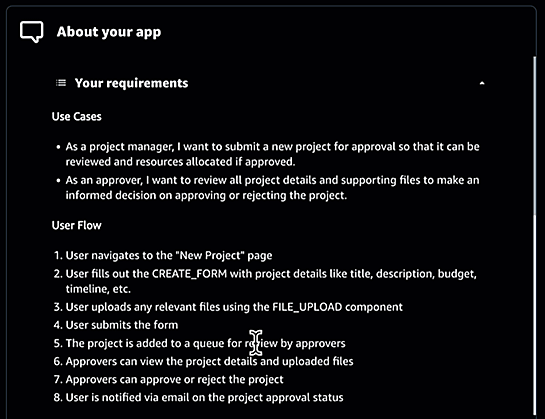

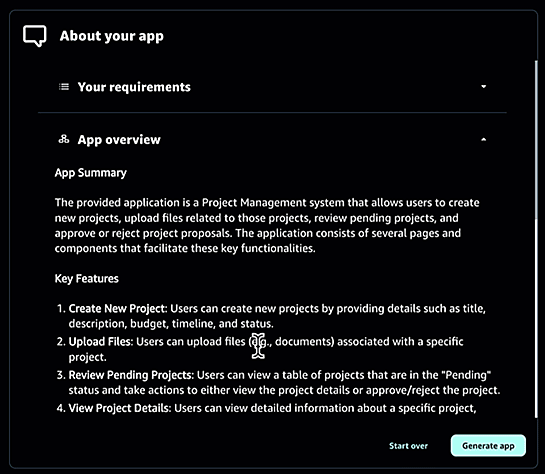

入力されたプロンプトを元に、生成AIがアプリケーションのユースケース、操作の流れ、主要な機能などを箇条書きで出力します。

内容を確認して問題なければ、アプリケーションの生成を開始。

生成されたアプリケーションの画面設計、ビジネスロジックのフローなどを確認します。ビジネスロジックはAPIコールやAWS Lambdaなどによる拡張も可能とのこと。

プレビューで動作を確認することもできます。

「Publish」機能により、テスト環境もしくは本番環境にアプリをデプロイできます。

AWS App Studioの利用料は無料

AWS App Studioの利用料金は無料で、料金は開発されたアプリケーションの使用時間に対して発生するとのことです。

GitHubは、生成AIに説明することでアプリケーションの開発が行えるGitHub Workspaceのテクニカルプレビューを4月に開始しています。

AWS App Studioは、このGitHub Workspaceの競合に位置づけられるでしょう。

参考:GitHub、「Copilot Workspace」テクニカルプレビューを開始。ほとんど全ての開発工程をAIで自動化

あわせて読みたい

Oracle Exadataをクラウド上のスケーラブルなソフトウェアとした「Exadata Database Service on Exascale Infrastructure」提供開始

≪前の記事

ESLintがJavaScript以外にも対応言語を広げるとの方針を説明。まずはJSON、Markdownへの対応プラグインを開発