Androidスマートフォン14機種を試して、進化のスピードを体感した

(本記事は、ゲストブロガーのITジャーナリスト 星暁雄氏による投稿です)

ニュースサイト「ITpro」の企画で、この2010年秋冬に日本の携帯電話事業者4社が発売するAndroidスマートフォン14機種をレビューした(2010年秋冬のAndroidスマートフォン14機種レビュー - ITpro)。1機種あたり2〜4日をかけて14機種を試用してみて、Androidスマートフォンの進化のスピードを文字通り体感した。その感想を忘れないうちに書き留めておきたい。

最初のAndroidから実現していた重要な機能

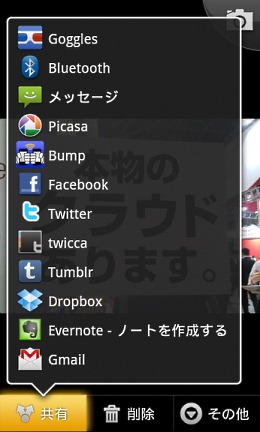

写真を「共有」するとき、OS共通の機能である「インテント」で扱うアプリを選べる。クラウドにデータを送る操作もごく自然である

写真を「共有」するとき、OS共通の機能である「インテント」で扱うアプリを選べる。クラウドにデータを送る操作もごく自然である日本市場に最初に投入されたAndroidスマートフォン「HT-03A」が登場したのは2009年7月。同じ2009年7月には、第3世代のiPhoneである「iPhone3GS」が発売されている。

この時点では、率直にいってiPhoneとHT-03Aは勝負にならなかった。販売台数という意味でも、製品の完成度という点でもである。デザインの洗練に差があり、操作の快適さに差があり、バッテリーの持ちにも差があった。

その一方で、注意深く見ればこの時点ですでに、Androidは重要な機能群を実装していた。つまり、クラウド上のGoogleのサービス群との連携が基本機能として組み込まれていた。特にマルチタスクを前提としたアプリケーション間連携機能(「インテント」と呼ぶ)は先進的だった。

例えば写真一覧を表示する「ギャラリー」アプリを開き、OSが提供する共通メニューから「共有」を選び、Picasa Webアルバムにアップロードしたり、Twitterクライアントを呼び出して画像を入れてツイートしたり、といったアプリ間連携がごく自然に行える。なおかつ、汎用の「戻る」ボタンにより複数のアプリにまたがる操作を逆にたどって元の操作に戻ることができる。これは、実際に操作してみないとなかなか実感できないのだが、Androidならではの先進的な機構だ。そしてクラウドとの親和性が高い。DropboxやEvernoteなどクラウド上のサービスに、さまざまな種類のデータを転送することがごく自然に行える。

つまりAndroid OSの重要な特徴は最初のAndroid端末上ですでに実現されていた。とはいえ重要な資質を秘めていながら最終製品の完成度がまだ低く評価されないという現象は、ITの歴史上たくさんあった。初期のPCも、初期のUNIXワークステーションも、専門家からは「おもちゃ」扱いされていたのだ。

自動車のように細分化するAndroidスマートフォン

2010年12月に筆者が試した14機種の水準は、最初のAndroidスマートフォンから比べると大きく進化していた。そして見えてきたことは、Androidスマートフォンは、自動車のように目的に合わせ細分化しつつあるということだ。

最大1GHz級のプロセッサを搭載したハイエンド機は非常に快適だったし、最大600MHz級のプロセッサを搭載したミッドレンジ機種群も「必要十分」な快適さを持っていた。日本仕様(おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信)を備えた機種の第一世代は、海外機種と勝負できる実力を備えていた。タブレット型端末は、画面サイズに応じたそれぞれの使い勝手を提供してくれた。

排気量1リッターのクルマと排気量2リッターのクルマがそれぞれ別の市場を持っているように、600MHz機と1GHz機はそれぞれ共存しつつ定着しそうだ。

600MHz動作、3.2インチ、ハーフVGA解像度の端末でも必要十分と感じる用途は多い。メールやTwitterのチェック、それに電話としての利用には不自由はない。

一方で、1GHz動作、4インチWVGA解像度のディスプレイでもまだ物足りないと思う用途もある。重いWebサイトや、Flashによるストリーミングの閲覧などだ。こうした分野では、より高スペックの端末が登場してくるだろう。1GHzを越える動作周波数のプロセッサや、デュアルコアの機種も登場してきそうだ。ただし、すべてがハイエンド機になるのではなく、600MHz級と1GHz級にそれぞれボリュームゾーンとなるグループが形成されそうな予感がする。

Androidスマートフォンの世界では、すでにこうした多様化が始まっている。この多様化を見ていると、Androidの普及は、ある種の臨界点を越えた感触がある。そして、それらすべてが「クラウド端末」としての高い基本能力を持っている。モバイル端末とクラウドサービスの組み合わせは、まだまだ成長曲線のごく初期の段階にすぎないのだ。