プライベートクラウドは、ベンダから主導権を奪還する技術。メインフレームからクラウド化に成功した佐川急便グループのIT戦略

佐川急便を中心としたSGホールディングスグループは、ベンダや事業ごとに作られサイロ化していた200を超えるITシステムを、クラウドに載せ替えつつ効率化するとに成功しています。

SGホールディングスグループのITを担当しているSGシステム取締役の三原渉氏は、プライベートクラウドを、オープン化によりベンダからITの主導権を取り戻す技術だと位置づけ、コスト削減による戦略投資余力の創出という効果をあげているとのこと。

同グループのクラウド戦略を知ることは、これからプライベートクラウドに取り組もうとしている企業の参考になるはずです。6月30日にフューチャーアーキテクトの主催で行われたイベント「クラウドコンピューティング戦略セミナー」から、三原氏の講演内容をレポートします。

ベンダロックインからITの主導権を取り戻す

三原渉氏。SGホールディングスグループは、佐川急便を中心として配送事業とその周辺事業などでグループを形成している。代金引換サービスの「eコレクト」などのために金融系の佐川フィナンシャルもあれば、保険を中心とする佐川アドバンス、トラックを作っているSGモータースなどもあり、グループをITシステムで下支えしているのがSGシステムだ。

佐川急便はお客様に選ばれる企業になりたい。そのために新しいサービスを作り出しているが、新しいサービスはすぐに他社が参入して陳腐化していく。そして価格競争になっていく。そのときにはそれを支えるITサービスも安く提供できるようにならなくてはならない。

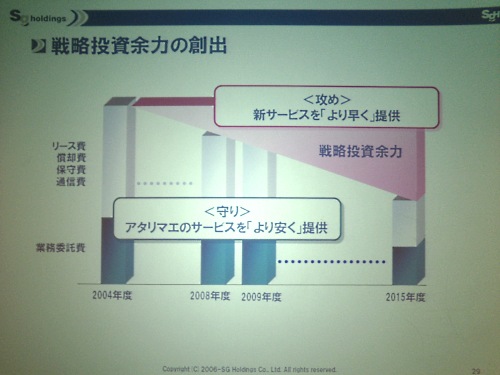

つまり、IT部門は提供しているサービスをより安く提供しなくてはならないし、内部コストを下げた結果生まれた余力を、新しいサービスの創出に活用していかなければならない。

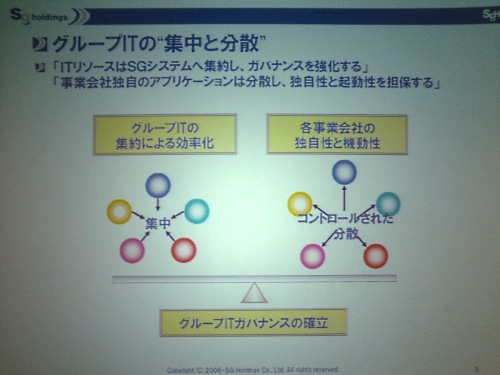

グループのIT戦略は、なるべくITリソースを集中させることにあり、一方で事業ごとのアプリケーションは分散し、独自性と機動性を担保していくことにある。

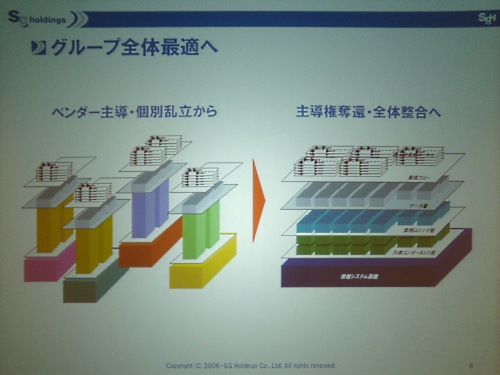

とはいうものの、全事業会社には264のシステムがあり、その多くはまさしくベンダロックインされている。さまざまなベンダが佐川急便の各部門にそれぞれお伺いを立て、部門ごとベンダごとにいろんな仕組みが社内にできてしまっている。そして毎月ベンダにお金を払い続けている状況だ。

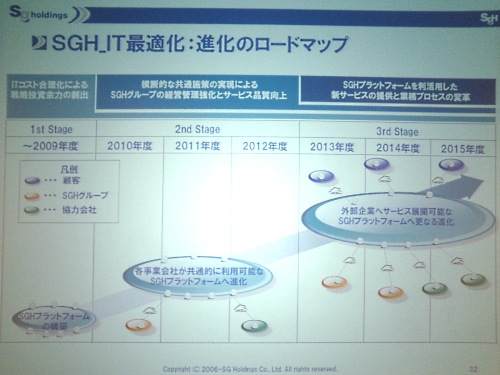

こうしたサイロ型の仕組みから、EA(Enterprise Architecture)のように、いくつかのレイヤに分けた仕組み作りに取り組んでおり、ベンダロックインされたシステムから主導権を奪還することをはじめている。

多くのIT部門がベンダに主導権をとられて弱体化してきた。クラウドはITの主導権を取り戻すための技術だと考えている。

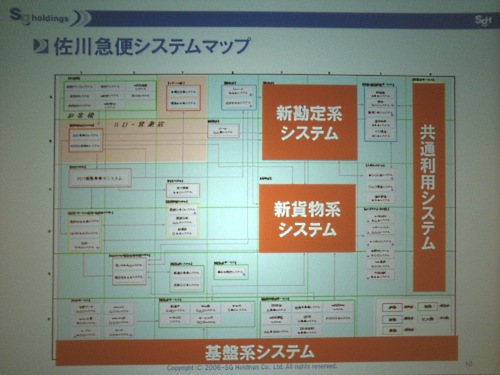

佐川急便の心臓部、新貨物系システムというものがある。ここは毎年急速に成長し、繁忙期、お中元やお歳暮の時期には特に処理がはねあがる。ここをメインフレームからオープン化するときにどうすればいいかと2005年に考えた。

当時まだクラウドという言葉はなく、グリッド技術を使った。これがいま、私たちのプライベートクラウドと呼ぶものになっている。

ベンダロックインから主導権を奪還するためにオープンな技術とグリッドを使い、いま仮想化も試し始めており、そうした私たちの状況に、クラウドという言葉があとから追いついてきたような感じだ。

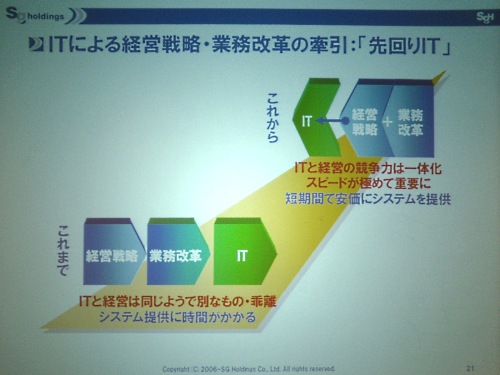

先回りITで経営改革、業務改革を待ち構える

グループ全体で考えると、264あるシステムを一気にプライベートクラウドにすることはできないので、いったんは外のサービスにまかせて、あとでグループ内に取り込めればいいかなと思う。例えば、新貨物系システムや新勘定系システムなどの大規模処理は複数のサーバをまとめたグリッド的なシステムで、規模の小さいシステムは逆に1台のサーバを仮想化で分割して対応できる。

そういう方法で264のシステムをグループ内のクラウドとしてのIT基盤に集中していけるかなと考えている。

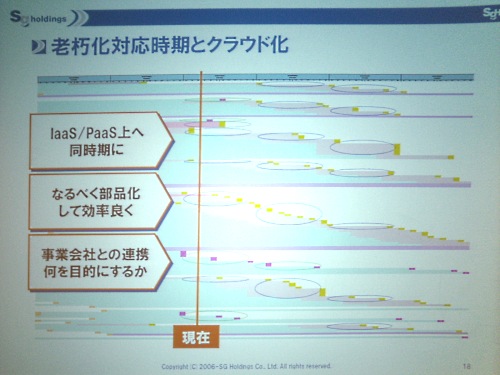

グループ内の同じようなサービスが同じような時期に老朽化していくのが分かっているので、その時期に合わせて、グループ内のクラウドに乗せていこうと考えている。

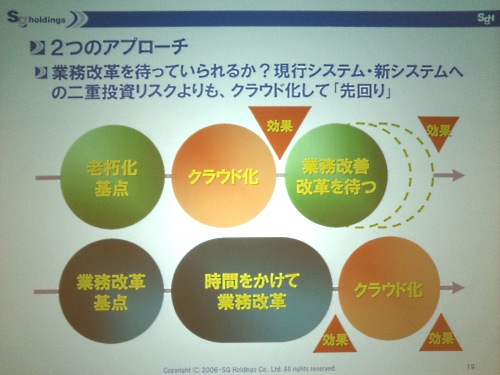

一方で、業務改革の視点からクラウド化する方法も考えられる。業務の合理化を目的として、業務改革を行うのに合わせて仕組みをクラウドに乗せていくという考え方。

しかしこのやり方では時間がかかるのが欠点。そこで私たちは、まずITのシステムそのものを先行して合理化する。その上で業務改革を待つ、というやり方にしなければならないと考えている。

クラウドのいいところは、ITが先回りして、経営改革、業務改革を待ち構ることができるようになるということ。これを「先回りIT」と読んでいる。

コストの削減から戦略投資余力の創出へ

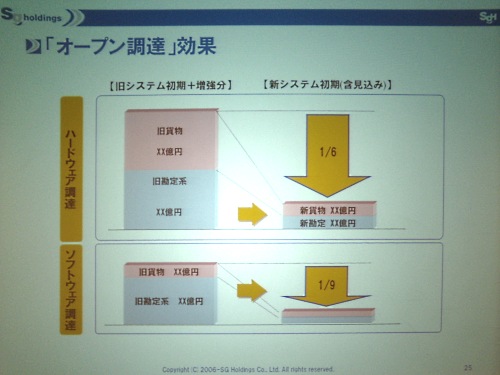

クラウド化をする目的として、オープン化をしてベンダロックインからシステムの主導権を取り返すこととしていたが、同時に業務の見直し、ITの見直しをすることで、ハードとソフトの調達コストもそれぞれ6分の1、9分の1になった。

しかも、メインフレームで稼働していた貨物系システムは、年末になると数十億円にのぼるハードウェア増強が必要だといわれてきたが、新貨物系システムによってオープン化、クラウド化したことによって、増強が必要なときにも100万円規模のIAサーバを3台追加する、しかも追加はわずか1時間でできるといった、非常に楽な世界にはいってきた。

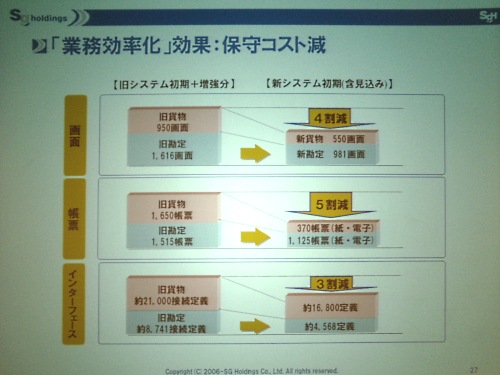

保守費用も6割減、人員も2割減になる見通しだ。

これらによって、コスト削減にして2009年度に43億円、2015年には110億円もの効果を予定している。そしてこの削減できたコストの分は戦略投資余力とし、新しいサービスの開発やクラウドの増強に使えるようになる。

そして事業会社もシステム化をベンダにお願いするのではなく、グループの中のSGシステムに向いてくれるようになった。

社内外に抵抗勢力がいた

ここまでくるのに何がいちばん大変だったかというと、ベンダの抵抗と社内の抵抗勢力。

コスト削減になればベンダは売上げが減るので当然抵抗してくる。それには、「クラウド化に向けて仕組みを変えていくので、あなたたちも参加してください。コスト合理化が実現できたならば、戦略投資余力が生まれ、それを新しいサービスのために使うので、そこで一緒にやりましょう」と言った。それでも「やれるものならやってみろ」というベンダもいたが、そういうベンダには、戦略投資余力による新しいプロジェクトには参加させない。

社内の事業会社にもベンダロックインされた人がいた。ベンダにやらせれば自分は楽ができる、という甘えの構造もあった。そういう人たちの考え方を変えていくために、「一緒にやっていけば合理化ができて、早期のサービス投入もできるようになる」といったことを言い続けてきた。

逆に言えば、自分からチャレンジするという機会が失われていたわけで、そのモチベーションを取り戻すのに時間がかかったし、いまもそういうことをやり続けている。

とにかくプライベートクラウドのいいところは、ベンダロックインから逃れられる、自分たちに主導権を取り戻すところではないかなと考えている。

いまファーストステージでやっとグループ内のプラットフォームができたところ。プライベートクラウドに264のグループ内システムを乗せて合理化しながら戦略投資余力を作っている過程だ。そして2013年以降はこれを業界内クラウドへと発展させていきたいと考えている。

ぜひ企業の中、グループの中、業界で、なるべく早くベンダから主導権を取り戻していただいて、プライベートクラウドを発展させるように、みなさんで一緒に考えてほしいなと思う。